(サブリナの金塊、霧に消えた真実)

サブリナ号の沈没から1世紀あまり。

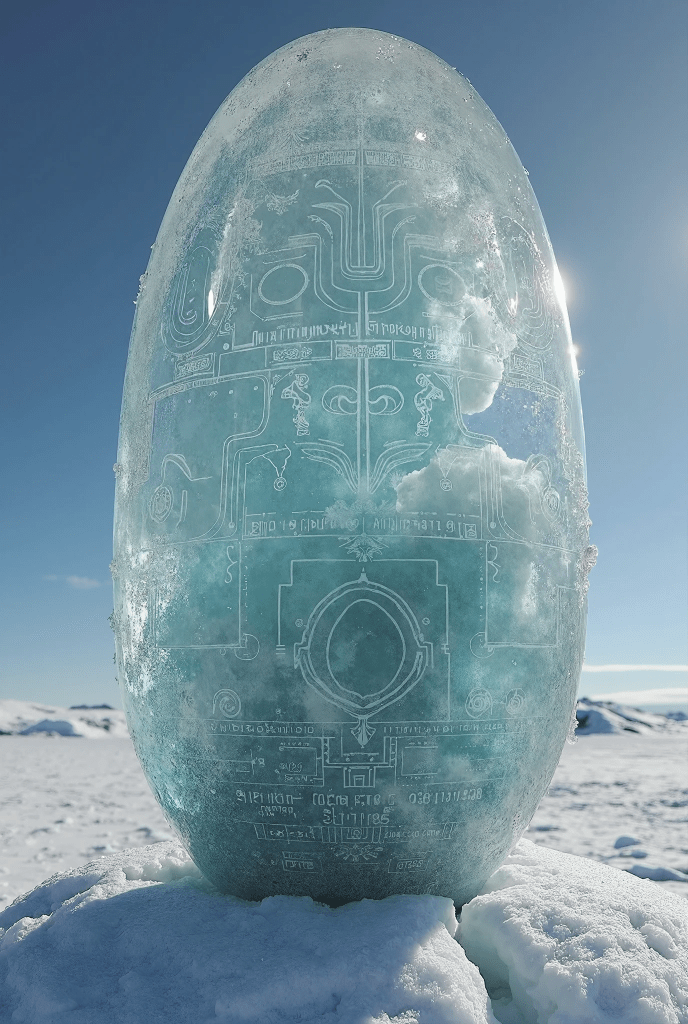

調査団「エクス・クルス09」は、南極ロス島南端の氷床下――サブリナ号の沈没想定地点より約2.3km離れた氷層中から、異常な構造物を回収した。

それは金属ではなく、水晶に酷似した半透明の鉱物で構成されていた。

内部には何層にも渡る“回路状の溝”が刻まれており、人工構造物であることは明白だった。

構造物は楕円体、直径32cm、厚さ6.7cm。

その底部に刻まれた記号は、かつてラ・プラタ写本に記録された「黒き契約」の最後の文字列と一致していた。

■ 声を持たぬ者の記録

この鉱物装置は、音も光も発しなかった。

しかし、氷点下環境下に置かれたとき、極微細な電磁反応を示すことが観測された。

録音装置ではなく、“記憶反射体”。

人間が再生するのではなく、特定条件下で“記録そのものが空間に浮かぶ”装置だった。

観測されたのは、こういった現象だった:

- 空間の一部が波打ち、視界がゆがむ

- 音が聞こえないはずの場所で、耳の奥に“圧”を感じる

- 特定の光条件下で、空中に“黒い影が断続的に出現”する

そして記録の最後に、調査員のひとりがこう証言している。

「声はなかった。けれど…脳が震えた。

あれは、言葉ではなく記憶だった。

自分のものではない“誰かの記憶”が流れ込んできた」

■ 預言と封印

記録装置の内部から“出現”した内容は、奇妙なイメージの断片だった。

- 巨大な環状構造が崩れ落ちる様

- 水が天から落ちるのではなく、下から上へ吸い上げられる光景

- 目を持たぬ存在が、地上に“逆さの言葉”をばらまいていく様

- そして、最後に現れる封じられた第七の空間の扉

この一連のイメージは、ヨハネの黙示録の「第七の封印」の描写と酷似していた。

「小羊が第七の封印を解いたとき、天には約半時間の沈黙があった。」

この“沈黙”が意味するのは、終末ではない。

記憶そのものが“凍結”された状態――それこそが、霧の盟約が秘匿した“七つ目の預言”である。

■ 「語られた存在」とは何か?

記録装置は人の手によるものではなかった。

その素材、形状、内部構造はいずれも地球上に存在しない構造規則で構成されていた。

ある仮説では、これは「地球外の技術」ではなく、かつて“地球上にあったが記録から消された文明”の遺物とされる。

その文明――もしくは“存在”は、言語を用いず、記憶を直接媒体化する種族だった可能性がある。

彼らの記録は、「声なき語り」であり、

彼らの預言は、「記憶に眠る警告」だった。

■ 再び“霧の証拠隠滅”が始まる

この発見を報告したエクス・クルス09の調査記録は、翌年以降、国際観測網から抹消されている。

南極観測機関のサイトでは「調査は中断された」と記されるのみ。

また、隊員12名のうち8名が“行方不明”、1名が精神異常で入院、残りの3名は口を閉ざしたまま消息を絶った。

**記憶装置の存在そのものが“記録から抜かれている”**という事実こそが、霧の盟約による封印の継続を物語っている。

「預言は語られなかった。

だからこそ、それは“真実”だった。」

■ 第七の封印は、すでに開かれていたのか?

黙示録の中で、七つ目の封印は最も“説明が少ない”部分だ。

- 七つのラッパの前触れ

- 天に沈黙が満ちる

- 祈りの香が煙と共に上る

それら全てが、今回発見された装置の再現映像と重なっていた。

つまり、“霧の盟約”が隠していたのは「黙示録が未来を語った」のではなく――

「すでに起きた記憶を、あたかも未来として記録した」

という逆説である。

📘次回(第8話)予告

「凍結された書簡 ― レイランド・パピルスと氷封の通信」

1912年、ロンドンに届けられた一通の文書。

極寒の中から現れたその羊皮紙には、誰の手でもない“熱を持たぬ筆跡”で綴られた通信文があった。

内容は、死者からの“氷封下の報告”だった――。